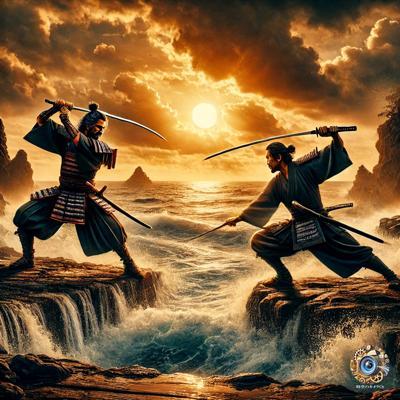

巌流島 佐々木小次郎との決戦

宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘は、1612年(慶長17年)に巌流島(現在の山口県下関市にある小さな島)で行われた。この戦いは日本の剣術史における最も有名な決闘の一つとして知られている。

佐々木小次郎は長剣「物干竿」を用いた剣術で知られた剣豪であり、巌流派を創始した。彼の名声は広く知られており、多くの弟子を持つ実力者だった。一方、宮本武蔵はすでに多くの試合を経験し、二刀を用いる独自の剣術「二天一流」を追求していた。この二人の対決は、剣術の頂点を争う一大決闘と見なされていた。

武蔵は決闘の時間にわざと遅れて登場し、舟を漕ぎながら即席で長い木剣(舟の櫂を削ったもの)を作り、これを武器とした。小次郎は、待たされることで苛立ちを募らせており、決闘の場で「遅れてきた武蔵」を挑発したと言われている。戦いが始まると、武蔵は自作の木剣で素早く動き、長い「物干竿」を持つ小次郎を翻弄します。そして、冷静かつ戦略的な一撃で小次郎を倒し、決闘に勝利した。

この勝利により、宮本武蔵の名声は全国に広がり、剣術家としての地位を確立した。一方、小次郎はこの決闘で命を落とし、巌流派の衰退につながったとされている。

巌流島の戦いは、武蔵の知略、冷静さ、そして実践的な剣術の優位性を象徴する出来事として語り継がれている。

巌流島の決戦(1612年 宮本武蔵 vs 佐々木小次郎)

宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘は、日本の剣術史における最も有名な戦いの一つであり、その戦略やドラマ性から多くの逸話と共に語り継がれています。この戦いの詳細は以下の通りです。

背景

佐々木小次郎: 小次郎は長剣「物干竿」を操る剣豪で、剣術流派「巌流」を創始した人物として知られています。その剣術は、優雅でありながら圧倒的な破壊力を持つ「燕返し」という技で有名です。彼の名声は広く知られ、多くの弟子を持つ実力者だった。「巌流」という独自の剣術流派を創始し、この流派は、力強さと優雅さを兼ね備えた剣術スタイルで、小次郎の個性を象徴するものだった。

巌流の剣術は、無駄のない動きと長剣の特徴を活かした攻防が特徴。その美しい型は、見る者を圧倒すると同時に、相手を翻弄する威力を持っています。

宮本武蔵: 武蔵は戦国時代末期から江戸初期にかけて活躍した剣豪で、実践的な剣術「二天一流」を追求し、数多くの試合で勝利を収めていた。20代までに60回以上の試合を行い、一度も敗北しなかったと言われています。武蔵の剣術は、型や形式にとらわれず、実戦での有効性を重視したもので、敵の心理や状況を読み取り、臨機応変に対応する戦い方を得意としていた。巌流島の決戦時にはすでに剣術家として高い評価を得ており、独自の剣術哲学を発展させている。

この戦いは、剣術界の頂点を目指す二人の剣豪の宿命的な対決として、多くの人々の注目を集めた。

決闘の舞台

巌流島は、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の舞台として広く知られる場所ですが、この島は当時「船島(ふなしま)」と呼ばれていました。船島という名は、島が下関市沿岸から近く、船を使って簡単に行き来できることからつけられたとされています。この島で行われた1612年(慶長17年)の武蔵と小次郎の決闘は、日本剣術史における最も有名な戦いの一つです。

この戦いで小次郎が命を落としたことや、武蔵がその実力を全国に示したことから、巌流島という名は後世に残る伝説となった。なお、「巌流島」という名は、小次郎が創始した剣術流派「巌流」にちなんで名づけられたとされている。これは、武蔵との決闘が小次郎の剣術人生の集大成であったことを象徴するものでもあります。

武蔵の遅刻

武蔵がわざと遅刻した行動は、単なる時間の管理ミスではなく、戦略的な意図に基づいたものであったとされている。この遅刻は、小次郎の集中力を乱し、冷静さを失わせるという心理的な狙いを持っていた。当時、決闘は戦術だけでなく、精神的な優位性をも重要視するものだった。武蔵は、予定の時間よりもかなり遅れて現れることで、小次郎の忍耐力を試し、彼を苛立たせる状況を意図的に作り出した。実際、小次郎は長時間待たされたことで怒りを募らせ、決闘の場ではすぐに刀を抜き、鞘を投げ捨てるなど冷静さを欠いた行動を見せたと伝えられています。

さらに、武蔵は舟を漕ぎながら木剣を削り、決闘の直前まで準備を整えていた。この行動は、小次郎に対する挑発であると同時に、武蔵自身の集中力を高めるための独自のルーティンであったとも考えられます。遅刻による心理的プレッシャーと自身の万全な準備、この二つの要素が武蔵を有利な立場に立たせた。

武蔵のこの遅刻戦略は、ただの時間の遅れ以上のものであり、剣術の実力だけでなく、戦略家としての鋭い洞察力と相手の心理を見抜く能力を示しています。この行動は、彼の剣術哲学における「勝つために全てを利用する」という実践的な姿勢を象徴するものとして、後世の武道家や歴史研究者に深く注目されている。

武器の準備

武蔵が巌流島の決闘で使用した木剣は、その場で即席に作られたものでありながら、緻密な戦略が込められた特別な武器だった。武蔵は決闘の場へ向かう舟の中で、櫂(かい)を削り、自らの手で木剣を作り上げた。この行動は単なる準備ではなく、冷静さを保ちながら、戦いに向けて心を集中させる武蔵の独特な戦術の一環だった。

この木剣は通常の刀よりも長く、小次郎の長剣「物干竿」に対抗するために工夫されていた。「物干竿」はその長さと間合いの優位性で勝っており、一般的な刀ではその長さに太刀打ちすることが困難だった。しかし、武蔵の木剣はそれ以上の長さを持ち、間合いで劣らないどころか、むしろ優位に立つための武器として設計されていた。

また、この木剣の材質である木は鉄よりも軽いため、武蔵は動きの自由度を高めつつ、小次郎の重い長剣に対抗できる武器を手にしていた事になる。これにより、武蔵は小次郎の長剣の攻撃を巧みにかわしながら、素早く反撃に移ることが可能となった。

戦いの流れ

佐々木小次郎は宮本武蔵の遅刻に対し激しい怒りを見せ、この遅刻により小次郎は長時間待たされ、苛立ちと焦りを募らせていた。その感情は決闘の場で頂点に達し、小次郎は刀を抜くと同時に鞘を地面に投げ捨てるという行動に出た。この行動は、小次郎の怒りと、武蔵への強い敵意を象徴するものだった。

しかし、武蔵は小次郎のこの挑発に対して冷静に応じ、動揺することはなかった。武蔵は小次郎の行動を見て、「鞘を捨てるとは、すでに敗北を覚悟している証だ」と言い放った。この言葉には、冷静さを失い自制心を欠いた小次郎を心理的に圧倒する意図があったと考えられる。鞘を投げ捨てる行為は、武士にとって後戻りができない覚悟を示す行動である一方、それが感情的な衝動によるものであれば、心理的な隙を生むことになる。

この瞬間、武蔵は小次郎の精神状態を完全に読み切り、戦いの主導権を握った。冷静さを保ちながら、自身の戦略を貫く武蔵に対し、小次郎は感情的な行動を取ったことで、心理的な均衡を崩されてしまったのです。

武蔵のこの対応は、単なる剣術の技術だけでなく、戦いにおける心理戦の重要性を示しています。相手の感情を揺さぶり、冷静な判断力を失わせることは、勝利への重要な要素であり、武蔵はこれを巧みに利用したと推測される。

武蔵の戦略

武蔵は、小次郎の長剣「物干竿」に対抗するため、戦いの中で巧みに距離感を計りながら動き回った。小次郎の剣術「燕返し」は、その鋭い速さと破壊力で知られた技であり、武蔵はこれを十分に警戒していた。長剣の間合いに入ることを避けつつ、俊敏に立ち回ることで小次郎の攻撃を封じ、隙を狙った。この戦術により、武蔵は冷静さを保ちながら小次郎の動きを観察し、一瞬の隙をついて勝利を収めることに成功する。

勝負の一撃

戦いが始まると、武蔵は一気に間合いを詰め、自作の木剣で小次郎の頭部を強打。小次郎はその一撃を受けて倒れ、勝負が決する。武蔵の迅速かつ正確な攻撃は、小次郎の長剣「物干竿」の優位性を封じる巧みな戦術の成果と言える。

戦いの結果と影響

武蔵はこの戦いで小次郎を打ち倒し、剣術家としての名声を不動のものにした。この勝利により、武蔵は日本全国にその名を知られる存在となり、剣術家としての地位を確立する大きな転機となった。武蔵の実践的な戦術と冷静な判断力が勝利を導いたことは、多くの人々に感銘を与え、彼の剣術哲学が広く受け入れられるきっかけとなった。巌流島での戦いは、武蔵の人生における象徴的な出来事であり、後世に語り継がれる伝説となった。

小次郎の死

小次郎はこの決闘で命を落とし、これにより巌流派は徐々に衰退していったとされる。この戦いの舞台となった船島は、後に小次郎の流派にちなみ「巌流島」と改名された。武蔵と小次郎の伝説的な戦いは、日本剣術史における重要な出来事として語り継がれ、巌流島の名はその象徴となっている。現在でも巌流島の名は地図に残り、観光地としても多くの人々が訪れる場所となっている。

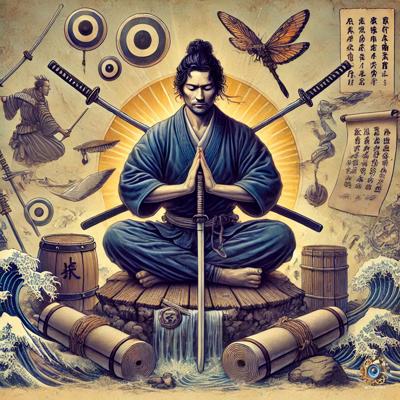

武蔵の戦略と哲学

この決闘は、武蔵の知略、冷静さ、そして実践的な剣術の優位性を象徴するものとなった。武蔵の戦い方は、剣術の型に縛られることなく、相手の心理や状況を巧みに利用する柔軟な戦術が特徴巌流島での戦いは、勝つために必要な全てを活用するという武蔵の実践哲学を体現している。この思想は後に執筆された「五輪書」にも反映されており、武術だけでなく人生や戦略全般に応用できる深い洞察を示している。

巌流島の戦いは、日本の武道史における一大事件であり、現在でもその物語は多くの人々に語り継がれています。